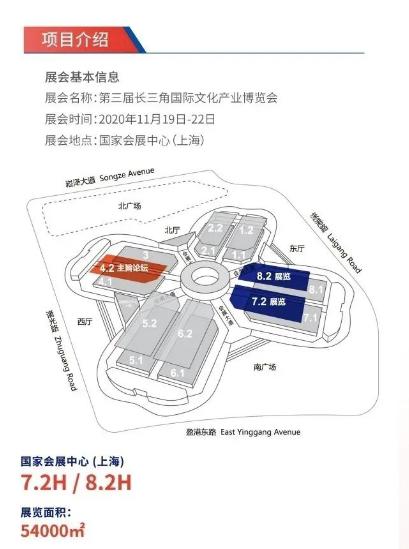

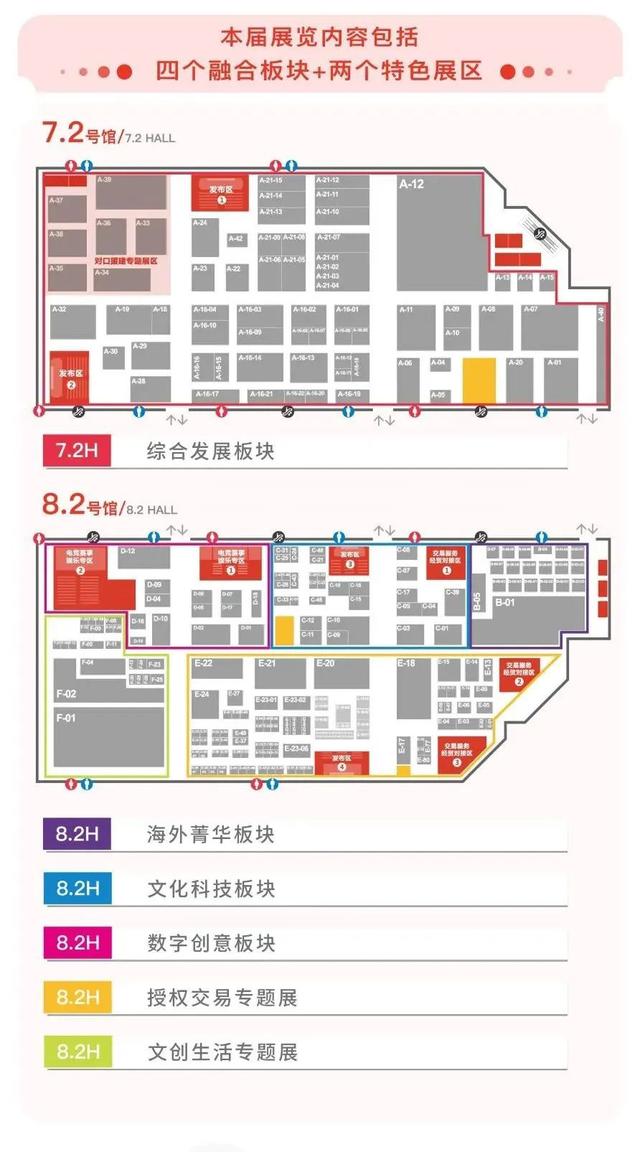

11月19日至22日,第三届长三角文博会将在国家会展中心(上海)举办。展览总面积维持在5.4万平方米,相比往年参展单位数量增幅10%以上,总规模和质量都有新的提升。(参观指南)

长三角文博会的召开,既体现上海立足长三角,辐射全中国、影响全世界的胸襟和视野,亦能展现上海的抱负和决心。这场盛会,既是“阅兵场”,也是“朋友圈”:走进长三角文博会,即可看到南京的云锦、苏州的刺绣亮相;亦可赏玩宜兴紫砂、扬州漆器、盐城盐雕、东海水晶,传统文化焕发新生命;疫情之下,“互联网+文化”逆风起飞,阅文、B站、趣头条、喜马拉雅、蜻蜓FM、樊登读书等新兴企业集体亮相,成为本届文博会关注的一大亮点。在上海出台的“文创50条”中指出,未来5年,上海文化产业增加值占全市生产总值比重将达到15%左右;到2030年,上海文化产业增加值占全市生产总值比重达到18%左右,基本建成具有国际影响力的文化产业中心。“码头”越大,“源头”越活,百川汇流,终将成汪洋大海。

上海社科院文化产业研究中心主任花建认为,对于上海文化产业的未来发展,打造创新生态、促进文化消费首当其冲,通过对数字创意时代世界级大城市群的文化消费升级研究,探索文化产业高质量发展,这些都是上海将着力发展的方向。而在交通大学教授单世联看来,在以追求美好生活为主题的新时代,文化产业发展也必须逐步完成从经济取向内容取向的转变。今年,一场突如起来的疫情曾经席卷文化产业,但在上海戏剧学院院长黄昌勇的观察中,随着疫情的发展,数字与文化的融合变得更深,跨界赋能使得产业迸发新的机遇。

上海对文化和文化产业有着阔大的追求。文化不仅是人的精神追求,也是重要消费内容。一流城市一定是文化城市,而文化产业也必是一流城市的先导产业。

“江南文化”根深,“海派文化”叶茂

上海市委书记李强曾提到:“丰富的红色文化、海派文化、江南文化是上海的宝贵资源,要用好用足。”作为一座移民城市,上海一直是开放的、包容的、多元的。中外文艺人才、团体慕名而来,在这座江海交汇之城生根落地。江南文化融合欧美近现代工业文明,亦古亦今、中西交融,渐形成以“海派文化”著称的上海文化。

回溯历史,20世纪初,上海已成为全国文化中心,到上世纪30年代更至鼎盛——在教育、出版、文学、艺术诸多方面体现出无可替代的优势。上海社联主席、研究员王战认为,“江南文化是根,上海文化是叶,只有江南文化根深,才让上海的文化品牌枝繁叶茂。”长三角之共荣背后,是江南文化和大运河文化的纽带,既有历史文化的渊源,也有现实经济的基础,更有市民心理的引力。

“长三角是全国区域一体化发展最成熟、起步最早、积累经验最多的一个区域。”花建回忆,早在1984年,上海就启动了经济区建设,也是如今长三角一体化发展的前身。从经济总量来看,长三角作为六大世界级城市群之一,是国内经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,经济总量占全国近1/4。

从文化产业总价值分析,长三角地区贡献的文化产业增加值连续多年占全国总量30%以上,成为中国文化产业最发达、文化创新能力最强盛、文化产业集约化和国际化程度最高、对外文化贸易最活跃、拥有联合国全球创意城市最多的地区之一。根据云南大学文化发展研究院发布的数据显示,长三角地区领跑中国区域文化产业发展,产业增加值位居国内榜首。

在花建看来,位于核心地带的上海,不仅“辐射”长三角,更“服务”长三角,为全球的文化名流搭建舞台,以促进江南文化高水平开放发展为目标,构建长三角江南文化全球传播和展示中心,体现全球卓越城市的文化担当,持续推进海派文化和江南文化融合发展,把江南文化打造成一张展示中华文明、彰显文化自信的金名片。

如今,同为江南文化的“枝”和“叶”,上海与长三角的联结正在愈加紧密——南望浙江,华策影视、宋城演艺、浙江出版等排头兵欣欣向荣;北面江苏,凤凰文艺、南京文投、江苏出版等产业劲旅齐头并进;随着产业不断增强、产值不断扩大、融合不断深入,上海与长三角之间,已形成双向流通、双向赋能与双向促进的关系。

一座城市有一座城市的品格。上海背靠长江水,面向太平洋,长期领中国开放风气之先。花建认为,作为长三角的核心城市,上海应该和江浙皖地区形成更加紧密的文化产业共同体,更好地承担起党和国家赋予长三角的使命,推动文化产业在更加协同、有效的基础上,积极往前推进。

部分图片来自 上海发布

科技引领,文化抗疫

今年,一场突如起来的疫情曾经席卷文化产业。在上海戏剧学院院长黄昌勇的观察中,随着疫情的发展,数字与文化的融合变得更深度了,5G、人工智能、直播等高科技的跨界赋能,使得产业迸发新的机遇,更是倒逼内容生产者修炼“内功”。

以演出为例,突发的疫情曾一度给市场按下“暂停”键,演出工作者面对“阵痛期”,尝试线上转型:云演出、云音乐会等受到热捧;国家大剧院推出“线上大剧院”,每天推送各类演出视频;中山公园音乐堂推出“线上听音乐会”;保利剧院推出“保利云剧院”......五个月前,文化广场和上海人民大舞台同时恢复演出,上海演艺大世界在因疫情停摆126天后再度启幕亮灯,亚洲演艺之都重启引擎。

疫情之中,一批批数字经济企业站上浪潮之巅。作为上海数字文化企业的代表之一,B站从内容网站不断开拓业务创新,和大孚飞跃等“国潮”联手,引领青年潮流文化;联手名创优品、KFC等品牌进行线下空间创新;和数码、快消品牌结合,如蒙牛、OPPO等,深入到生活方方面面;同时也探索与文旅产业联动,创造更多场景。

上海亦是网络文学的发源地和推动者,历经20余年的发展,以网络文学为源头的IP改编产业链逐渐丰满和完善,网络文学正迎来其发展的黄金时期。就在长三角文博会召开不久前,首届“上海国际网络文学周”在上海开幕,迎接五湖四海的网文作家、译者、学者,共议“网文出海”。

热播影视剧《庆余年》、风靡海内外的《全职高手》......人们达成的共识是——网络文学已成为世界认识中国的重要文化名片,其文化魅力和创作模式具有全球推广的市场潜力。当蜘蛛侠、钢铁侠等英雄成为世界粉丝情感载体的同时,中国网络文学也通过一个个故事塑造和不同形式的传播,让越来越多本土IP破土而出,成长为饱含中华民族特色、与全球用户产生情感共鸣的文化符号。

随着“文创50条”落地,上海在全市范围内已有137家市级文创园区、10家示范楼宇和20家示范空间,为上海培育先进的文化产业形态、扩大文化产业规模效应创造了有益的空间载体。上海正在实现以IP为核心的网络文学、视听、游戏、动漫及周边多元产品全产业链融合,亦体现产业、技术、平台的跨界。

传统文化产业加快数字化转型是有益尝试,更是时代发展的必然要求。在本届长三角文博会上,特设“海外云互动空间”,采用“远程连线+云端发布+代理交易”等新模式,针对英国、瑞士、韩国等20多个国家的文创企业和艺术家,提供直接沟通的条件;在主旨论坛、主题论坛、重点发布会等单元,通过线上和线下的互动形式,设置6条直播逛展路线,让长三角文博会的影响力获得更广泛的传播。

让“码头”更大,“源头”更活

“我对上海充满信心,对于文化从业者而言,上海从未失去其魅力。”上海温哥华电影学院执行院长蒋为民认为。上海,是中国电影的原点,中国电影开始走向繁荣也是在上海。上海的电影产业链完善,拥有电影制片厂、美术电影制片厂、科教片厂、电影译制厂以及上海国际电影节,今年国庆档8天时间,上海的票房超过2亿,日均3000万的数据让人惊叹。

“上海拥有孵化人才和培育产业的天然氛围和良好条件,希望通过专业人才的培养,能够带动本土制造企业加速成长。”蒋为民表示。

在她看来,上海的电影产业已经颇具规模——前几年备受好评的作品《我不是药神》《地久天长》,今年热映的《我和我的家乡》等,背后都有“上海出品”的力量;随着上海推进“全球影视创制中心”建设,很多著名电影人都愿意把公司、工作室注册到上海来,除了上海出生的导演徐峥,宁浩、黄渤、管虎等知名电影人,都把上海当成潜心创作的好地方。

文化产业发展的核心是人才,如何人尽其才、才尽其用,是当下面临的最大挑战。“上海有100所高校都不会嫌多。”黄昌勇说。为了让上海真正成为艺术文化人才涌流的高地,应当大力加强孵化艺术院校和专业,培养专业人才,形成产业闭环。“我们需要一批名家、大师,也需要一批有朝气、有创新力的跨界型人物。”

人才和底蕴,是城市文化的灵魂,犹如帕慕克和伊斯坦布尔、普鲁斯特和巴黎、乔伊斯和都柏林、狄更斯和伦敦、卡夫卡和布拉格,黄昌勇认为,打响上海文化品牌,关键要把提升原创能力放在突出位置。要处理好“市场价值”与‘文化价值’的关系。两者均要发展,不可偏废。能留下经典的文化,才能更好地擦亮“上海文化”这张金字招牌。

花建提到,对于上海文化产业的未来发展,打造创新生态、促进文化消费首当其冲,通过对数字创意时代世界级大城市群的文化消费升级研究,探索文化产业高质量发展的创新生态规律;通过IP延伸开发,联动文化消费与其他消费;加强对老字号的创新开发,让老字号焕发新活力,让新消费适用老载体,这些都是上海将着力发展的方向。

在交通大学教授单世联看来,在以追求美好生活为主题的新时代,文化产业发展也必须逐步完成从经济取向内容取向的转变。如果说此前文化产业经常被认为是经济发展的新增长点的话,那么从现在开始,更需要强化、恢复这种产业的文化性质,不仅是“转变”,更是“回归”。

“发展文化产业的初衷,是用价值引领经济,用文化规范市场。文化产业不仅要有产值,还要有审美内容、有伦理内涵。而且,我们整个经济系统,都必须,事实上也越来越多地具有文化特性。如人性化、个性化等,创意经济、审美经济、文化经济的形成,正是表明这一点。”

他提到,发展文化产业,要把社会效益放在首位。这里的关键,是如何处理好资本、科技与文化内容的关系。不管数字化程度多高,不管新科技催生了多少新业态、新模式,但文化产业满足公众多样化精神文化需求的核心功能不会改变,文化产业参与社会进步推动民族文化复兴的使命没有变。在强大的资本逻辑和裹后效一切的数字技术面临,还是要忠实于内容服务、价值引领的文化逻辑。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)